Как показало глубинное исследование Sibedge, охватившее ключевые сектора экономики — от ритейла и финтеха до промышленности и логистики, — отраслевая специфика отступает перед единым вызовом. Этим вызовом стало фундаментальное непонимание сущности и потенциала ИИ.

Бизнес демонстрирует готовность к внедрению, но терпит фиаско на стадии формулировки конкретных задач и целевых показателей эффективности. Даже в технологически зрелых компаниях концепция ИИ зачастую редуцирована до набора маркетинговых клише, оторванных от операционных процессов и стратегических целей. Возникает парадокс: спрос есть, а предмета спроса — четкого понимания — нет.

Как мы оценивали реальный спрос на ИИ в российском бизнесе

Чтобы понять реальное положение дел с ИИ в российских компаниях, мы провели масштабное качественное исследование. Его основой стали более 50 глубинных интервью с топ-менеджерами, ИТ-директорами и собственниками бизнесов.

Мы целенаправленно общались с теми, кто уже работает с искусственным интеллектом — будь то пилотные проекты, полноценное внедрение или стадия активного планирования. Это позволило отсечь голые теории и говорить только о практическом опыте.

География исследования охватила всю Россию и страны СНГ, а круг респондентов включил представителей как B2B, так и B2C-сегментов — от цифровых компаний до традиционных отраслей.

Для полноты картины мы также проанализировали живые дискуссии на профильных конференциях, чтобы учесть тренды, которые только формируются в профессиональном сообществе. Все данные обобщены и анонимизированы.

Рынок ИИ: интерес высок, стратегии нет

Исследование выявило разрыв между теоретическим знанием об ИИ и пониманием его практического применения. По сути, рынок пока живёт в логике технологического интереса, а не сформированного спроса. ИИ воспринимается как атрибут прогресса, как в своё время ERP или CRM. Многие компании пробуют внедрять ИИ-технологию без ясной постановки задач, гипотез и метрик успеха. При этом многие ждут быстрых и очевидных эффектов, но, как и в случае с ERP или CRM, технология требует времени на настройку, интеграцию и адаптацию к процессам бизнеса.

Для части опрошенных технология стала обязательным направлением, но внутри команд не сформировано понимание, зачем именно она нужна. Это приводит к ситуации, когда бизнесу сложно оценить предложения от подрядчиков, сложно отстаивать бюджеты на ИИ-проекты и сложно объяснить их ценность внутри компании. Наше исследование показало, что основной барьер вовсе не технологический, а когнитивный. Для бизнеса приоритетом является не внутреннее устройство ИИ, а конкретные результаты и возврат инвестиции. Технология интересна, поскольку она способна решать четко обозначенные бизнес-задачи, но пока не понятно насколько эффективно. В 76% интервью респонденты признавались в затруднении при ответе на вопрос, «для чего вашей компании нужен ИИ?». Ответы сводились к «хотим попробовать», «все этим занимаются», «есть в стратегии», но за этим не стояло конкретики.

Отсутствие понимания усиливается недоверием. ИИ воспринимается как инструмент, решения которого сложно контролировать и объяснить. Бизнес опасается ситуаций, когда за действия модели некому будет отвечать. Это особенно чувствительно в отраслях с высоким уровнем регуляторной ответственности, таких как финтех, медицина, логистика.

Кроме того, в компаниях отсутствует навык работы с ИИ-инициативами как с управленческими проектами. В результате чего даже те команды, которые запускали пилоты, часто останавливались после первых итераций. В интервью повторялась формулировка: «модель что-то считает, но мы не знаем, как это применять в жизни». Это типичная ситуация, когда решение создано, но не встроено в процессы.

Отдельная проблема, выявленная почти в каждом интервью — это коммуникационный разрыв между ИТ и бизнесом. ИИ-инициативы нередко возникают внутри ИТ-

департаментов, но не получают поддержки от бизнеса. При этом бизнес, в свою очередь, не формулирует запросов, которые могли бы лечь в основу ИИ-гипотез.

Во многих кейсах команды рассказывали о ситуациях, когда пилотный проект был запущен, но не получил развития, потому что «никто не понял, как использовать его результат». ИТ-специалисты говорили на языке моделей, метрик и архитектур, а бизнес-руководители о снижении издержек, увеличении выручки и эффективности персонала. Эти два языка не пересекались, и проект зависал в воздухе. Внутри команд возникает интерес к нейросетям, к новым инструментам, к ChatGPT и LLM, но за этим не следует анализа процессов, которые можно автоматизировать или усилить.

В результате пилоты не масштабируются, метрики не фиксируются, а эффект остаётся неочевидным. Компании «внедряют», но не извлекают ценность. Это и создаёт ощущение бесполезности ИИ.

Почему ИИ не приживается? Барьеры внутри компании.

ИИ-проекты в российских компаниях часто стартуют с энтузиазмом: команды запускают пилоты, тестируют модели, получают первые метрики. Но уже на следующем этапе многие инициативы «зависают» и не доходят до продуктивного внедрения. Причины этого носят в основном не технический, а управленческий характер. Они связаны с культурой компании, структурой ответственности, страхами и отсутствием компетенций.

1. Отсутствие владельца продукта

Одна из типичных причин провала ИИ-проектов — это отсутствие ответственного за результат. Во многих организациях инициативы по ИИ исходят либо от ИТ-отделов, либо от отдельных заинтересованных специалистов, но не подкреплены поддержкой со стороны бизнеса. В результате, даже если проект стартует, он не получает необходимого операционного сопровождения и не встроен в реальные процессы.

На практике это означает, что ни один из департаментов не считает проект своим. ИТ не может отвечать за бизнес-результат, потому что не контролирует процессы, а бизнес-руководители не готовы вникать в технические детали. Возникает разрыв, в котором исчезает управленческий центр принятия решений. Без него ИИ не становится частью операционной модели, а остается на уровне эксперимента.

2. Проблема доверия к системам, принимающим решения

Даже если модель продемонстрировала высокую точность, компании редко готовы наделить её реальными полномочиями. Это связано с тем, что ИИ работает по вероятностной логике, а не по жёстким регламентам. Такой подход вызывает у менеджеров опасение: если система ошибётся, кто понесёт ответственность?

Решения, принятые алгоритмом, часто воспринимаются как те, за которые никто не хочет отвечать. Это особенно характерно для отраслей с регуляторной нагрузкой или

репутационными рисками. В таких условиях даже успешные пилоты не получают развития, поскольку не проходят внутреннюю проверку на надёжность и управляемость.

3. Сопротивление внутри ИТ-инфраструктуры

ИТ-департаменты, которые в теории должны быть драйверами цифровых трансформаций, на практике не всегда готовы к внедрению ИИ. Главным барьером чаще всего становится вопрос безопасности и инфраструктуры. Многие компании не готовы передавать данные в SaaS-решения, особенно зарубежные, а создание локальной среды требует серьёзных инвестиций при том, что локальные модели уступают по производительности. В итоге пилоты не оправдывают ожиданий ни по ROI, ни по качеству ответов. При этом архитектура самих ИИ-решений обычно не представляет сложности, основная проблема именно в эксплуатации и инфраструктурных ограничениях.

4. Дефицит знаний и компетенций

Даже при наличии интереса и мотивации компании сталкиваются с тем, что им просто не хватает знаний, чтобы грамотно работать с ИИ. Это проявляется на всех уровнях — от постановки задач до оценки результатов. Руководители не всегда понимают, как сформулировать гипотезу, какие данные нужны для модели, как выстроить метрики успеха и интерпретировать поведение алгоритма.

Без этой базовой подготовки попытки внедрения ИИ оказываются формальными. Модель может быть обучена, пилот запущен, но дальше всё упирается в нехватку методологии. Команда не может оценить, хорошо ли работает модель, в чём именно её ценность, и как использовать её в реальных решениях.

5. Отсутствие стратегического подхода

Даже компании с технической зрелостью часто заходят в тему ИИ с точки зрения инструмента, а не стратегии. Это означает, что проекты запускаются от желания «попробовать», а не от системного анализа бизнес-задач. Такой подход редко приводит к масштабируемому результату.

Без понимания того, какие процессы стоит автоматизировать, где ИИ может заменить человека, а где только дополнить, компания блуждает в догадках. В одном случае запускается чат-бот, в другом предиктивная модель, в третьем классификация обращений. Но все эти проекты существуют в изоляции друг от друга. Нет общего контекста, нет системы приоритетов и, главное, нет закрепления ответственности за эффект.

6. Осознанное обучение как точка разворота

Компании, которым удалось выйти за рамки пилотов ради эксперимента, как правило, прошли через управленческое обучение. Не технический тренинг, а именно пересборку понимания как формулировать цели, что измерять, как выстраивать взаимодействие между ИТ и бизнесом, и почему ИИ это не отдельный модуль, а способ по-новому смотреть на процессы.

Такой подход позволяет перейти от технологии к решению. Не «давайте внедрим нейросеть», а «давайте разберёмся, как мы сейчас принимаем решения и где можем усилить это данными и алгоритмами». Это и есть основа ИИ-стратегии: когда компания начинает с вопросов, а не с ответов.

Барьеры, перечисленные выше усугубляются завышенными ожиданиями. Когда компании не видят моментального ROI, интерес к инициативам быстро падает. На практике же успешные ИИ-проекты требуют времени: данные должны накопиться, модели обучиться, а процессы перестроиться под новый формат работы.

Что показало исследование

В ходе более 50 глубинных интервью, проведённых Sibedge в марте–июне 2025 года, были собраны данные о состоянии зрелости российского бизнеса в вопросах внедрения ИИ. Исследование охватило компании из ритейла, финтеха, HoReCa, промышленности, логистики и строительства.

Анализ ответов позволил выявить устойчивую картину:

• Как минимум 50% компаний смогли сразу сформулировать конкретную бизнес-задачу для ИИ.

• 32% признались в затруднении с выбором области применения.

• 60% проектов по ИИ не переходят за рамки пилота.

• Более 50% участников указали на отсутствие экспертизы как внутри компании, так и со стороны подрядчиков.

• 0% респондентов заявили, что у них есть чёткая ИИ-стратегия как часть общего бизнес-плана.

Это свидетельствует о системном разрыве между интересом к ИИ и готовностью к его реальному применению.

Стадии ИИ зрелости компаний

На основе интервью можно выделить четыре условные стадии зрелости компании в отношении ИИ:

1. Нулевая — ИИ воспринимается как модный тренд, но не рассматривается всерьёз; обсуждение на уровне общих слов.

2. Тестовая — запущены 1–2 пилота, чаще всего без чётких гипотез, метрик и целей.

3. Локальная интеграция — ИИ применяется в отдельных участках (прогноз остатков, маршрутизация, анализ обращений), но не интегрирован в общую систему принятия решений.

4. Системный подход — сформулированы бизнес-гипотезы, запущена стратегия, ИИ встроен в процессное управление. Таких компаний в исследовании — единицы.

Большинство участников исследования находятся на уровне тестирования ИИ-инициатив. Однако переход к следующей стадии требует усилий, которые компании не готовы предпринимать.

Среди барьеров:

• Нет бизнес-владельца, который взял бы на себя ответственность за эффект.

• Отсутствуют навыки формулирования гипотез и расчёта ROI.

• ИТ-инфраструктура не поддерживает быструю интеграцию ИИ-решений.

• Руководители не чувствуют уверенности в том, что понимают, как работает технология.

Эти ограничения приводят к феномену: пилоты запускаются, но не масштабируются. Даже если результат есть, он не интерпретируется как бизнес-достижение.

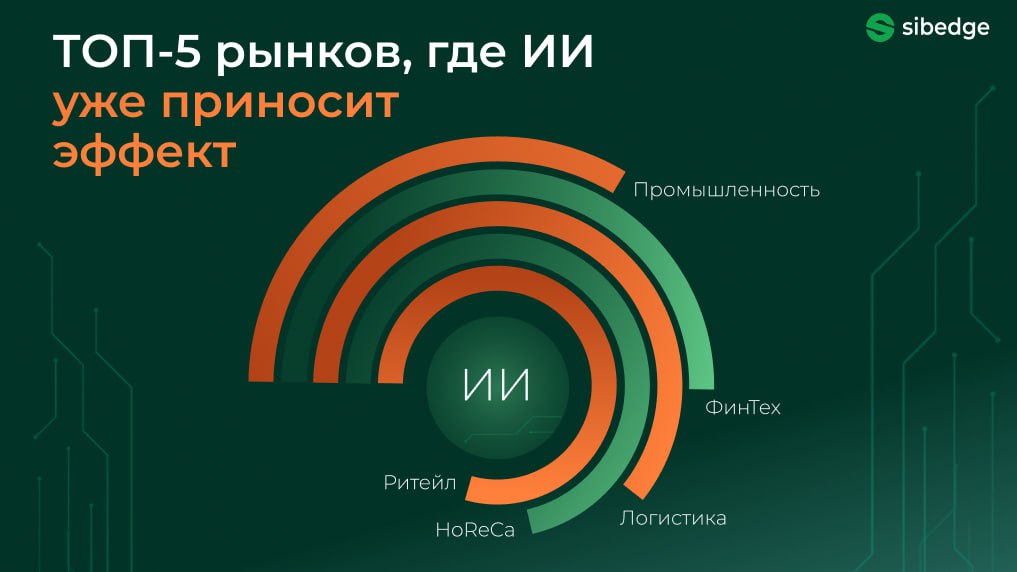

Где ИИ уже работает?

Несмотря на барьеры, в ряде отраслей ИИ уже применим и приносит пользу.

В исследовании были зафиксированы следующие сферы:

• Ритейл — автоматизация закупок, визуальный контроль выкладки

• HoReCa — предиктивная аналитика остатков, автоматизация обработки жалоб

• Логистика — оптимизация маршрутов, прогноз загрузки

• Финтех — предварительная классификация обращений, анализ транзакций

• Производство — предиктивное техобслуживание, контроль качества

Эти зоны объединяет одно: они узкие, измеряемые и понятные бизнесу. Именно в них ИИ приживается лучше всего.

Рекомендации: как бизнесу перейти от интереса к результату

1. Начинайте не с технологий, а с вопросов. Какие процессы у вас повторяются ежедневно? Где сотрудники принимают решения «на опыте»? Где потери? Там и есть пространство для гипотез.

2.Формулируйте задачи через эффект, а не через метод. Не «внедрить нейросеть», а «уменьшить возвраты на 10% за счёт предиктивной оценки».

3. Не бойтесь “простого” ИИ. Самые эффективные кейсы — это не всегда сложные LLM. Даже простые модели, если они встроены в процесс, дают измеримый эффект.

4. Обучайте управленцев, а не только разработчиков Без понимания на уровне C-level любые ИИ-проекты будут восприниматься как внешние инициативы. Это главный барьер масштабирования.

5. Создайте роль ИИ-владельца Кто отвечает за результат? Кто формулирует задачи, защищает бюджеты, управляет метриками? Без этой роли проект останется экспериментом.

6. Оценивайте не только ROI, но и скорость адаптации Быстрое внедрение с умеренным эффектом — ценнее, чем долгий эксперимент без внятного результата.

.jpg)

Какой рынок мы видим сейчас и каким он может быть

На момент лета 2025 года российский рынок ИИ — это рынок первых попыток. Компании уже вышли из стадии игнорирования технологии, но ещё не вошли в фазу системного применения. ИИ в управлении пока не инструмент, а проба на ощупь.

Однако уже видно: те, кто выстраивает стратегию и делает ставку на осознанность, начинают получать преимущество. Они тратят меньше на ручной труд, быстрее реагируют на изменения, лучше управляют ожиданиями клиентов.

Выводы

Исследование показало: интерес к искусственному интеллекту в российском бизнесе уже не требует доказательств он повсеместен. Но за этим интересом скрывается глубокий управленческий и культурный разрыв. ИИ воспринимается как необходимый атрибут технологического развития, однако реальные компетенции и практики работы с ним находятся на начальной стадии. Большинство компаний действуют по логике посмотреть, как работает, а не достичь конкретного эффекта. Бизнес ждет от технологии сиюминутной отдачи, не будучи готовыми к длительному и сложному процессу интеграции.

Основной барьер — разрыв между ожиданием и реальностью

Главные препятствия сегодня не в алгоритмах и не в инфраструктуре, а в головах и процессах. Бизнес, привыкший к измеримым результатам, сталкивается с новой реальностью: ИИ — это не коробочный софт, а технология, требующая времени на встраивание в процессы компании.

Это непонимание порождает целый ряд управленческих проблем:

• Отсутствие внятных целей: Проекты запускаются без четких гипотез и метрик, что делает невозможной оценку их успеха.

• Страх ответственности: Решения ИИ пугают руководителей в регулируемых отраслях, где за каждое действие нужно нести ответственность.

• Коммуникационный провал: ИТ-департаменты говорят на языке моделей, а бизнес-руководители на языке KPI. В результате даже успешные пилоты остаются на уровне пилотов, потому что никто не понимает, как применить их результат в ежедневной работе.

Важно использовать системный подход, а не скоростной запуск

Системное применение ИИ требует не столько новых технологий, сколько новых управленческих культур. Ключевое изменение — это переход от быстрого запуска к осмысленному внедрению:

1. Формулировка долгосрочной цели и понимание, что технологии нужно дать время на адаптацию и итеративное улучшение.

2. Умение задавать правильные вопросы и переводить бизнес-задачи в конкретные ИИ-гипотезы.

3. Создание среды, где технологические эксперименты превращаются в управленческие инструменты, а не остаются разовыми демонстрациями возможностей.

Вывод очевиден: системное применение ИИ требует не столько новых технологий, сколько новых управленческих подходов. Только компании, которые готовы пересмотреть процессы, распределение ответственности и способы принятия решений, смогут получить от ИИ реальную пользу.

Готовы перейти от разговоров об ИИ к реальным результатам?

В Sibedge мы запускаем ИИ-проекты так, чтобы они приносили измеримую пользу: помогают снижать издержки, ускорять процессы и повышать качество решений.

Мы начинаем с экспресс-диагностики процессов и формулируем конкретные ИИ-гипотезы. Далее проводим пилот и помогаем встроить решение в операционную деятельность — без лишней теории и долгих циклов внедрения.

Оставьте заявку (https://sibedge.team/contact-us/) или напишите нам на email Sales@sibedge.com — и получите понятный план внедрения ИИ под задачи вашей компании.